Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

0

Was ist eine Tanzkarte?

…oder „Wie man sich früher kennenlernte.“

Was heute selbstverständlich ist, war für einen Teenager im 19. Jahrhundert äußerst schwierig: jemanden zwanglos kennenzulernen!

Vor allem in den sogenannten besseren Kreisen wuchsen junge Damen und Herren sehr behütet auf.

Ohne die Eltern oder andere „Anstandspersonen“ war ein Treffen praktisch unmöglich beziehungsweise in den Augen der Gesellschaft zutiefst verwerflich!

Ein Gespräch, ein Näherkommen oder gar Berührungen konnten Anlass für Skandale werden – ausgenommen beim Tanzen während einer der zahlreichen Tanzveranstaltungen, die spätestens seit dem Siegeszug des Walzers in ganz Europa „en vogue“ waren.

Hier bot sich die Möglichkeit, nicht nur das Tanzbein zu schwingen und sich gut zu unterhalten, sondern auch, sich etwas näher zu kommen. Und das ganz ohne Skandal, wenn man die Regeln befolgte.

Bei den Eltern von besonders begehrten jungen Damen, sei es wegen ihrer Schönheit oder wegen ihrer Mitgift, sprachen gewiefte junge Herren schon lange im Voraus vor und baten um die Erlaubnis, mit den Angebeteten bei bestimmten Anlässen tanzen zu dürfen.

Um hier nicht den Überblick zu verlieren, kam die Tanzkarte ins Spiel. Wenn die Familie zum Beispiel zu einem Ball ging und die Damenspenden samt Tanzkarten ausgeteilt wurden, waren die meisten Tänze des Abends schon fix an bestimmte Herren vergeben.

Zwar mussten diese ihre Namen vor Ort noch neben den versprochenen Tänzen in die Tanzkarte eintragen, aber spontane Eintragungen direkt am Ball galten im 19. Jahrhundert als unschicklich.

Wenn ein junger Mann also unsterblich in eine junge Dame verliebt war, führte der Weg über die Eltern und die Tanzkarte schließlich auf das Tanzparkett, wo sich die beiden dann endlich bei Walzer oder Mazurka kennenlernen konnten.

Bereits im 18. Jahrhundert werden Tanzkarten erwähnt. Die erste Blütezeit für Bälle, und somit auch für Tanzkarten, begann aber in der Zeit des Wiener Kongress 1814/1815. Nicht umsonst ist der Satz „Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts“ (Charles Joseph Fürst von Ligne) ein geflügeltes Wort dieser Zeit. Durch die Revolution von 1848 wurden Tanzveranstaltungen für eine gewisse Zeit seltener, doch bald begann eine zweite Blütezeit der Bälle, Soireen und Kränzchen. Denn jeder Verein, jeder Stand und jede Zunft richtete eine eigene Tanzveranstaltung aus, oft für karitative Zwecke.

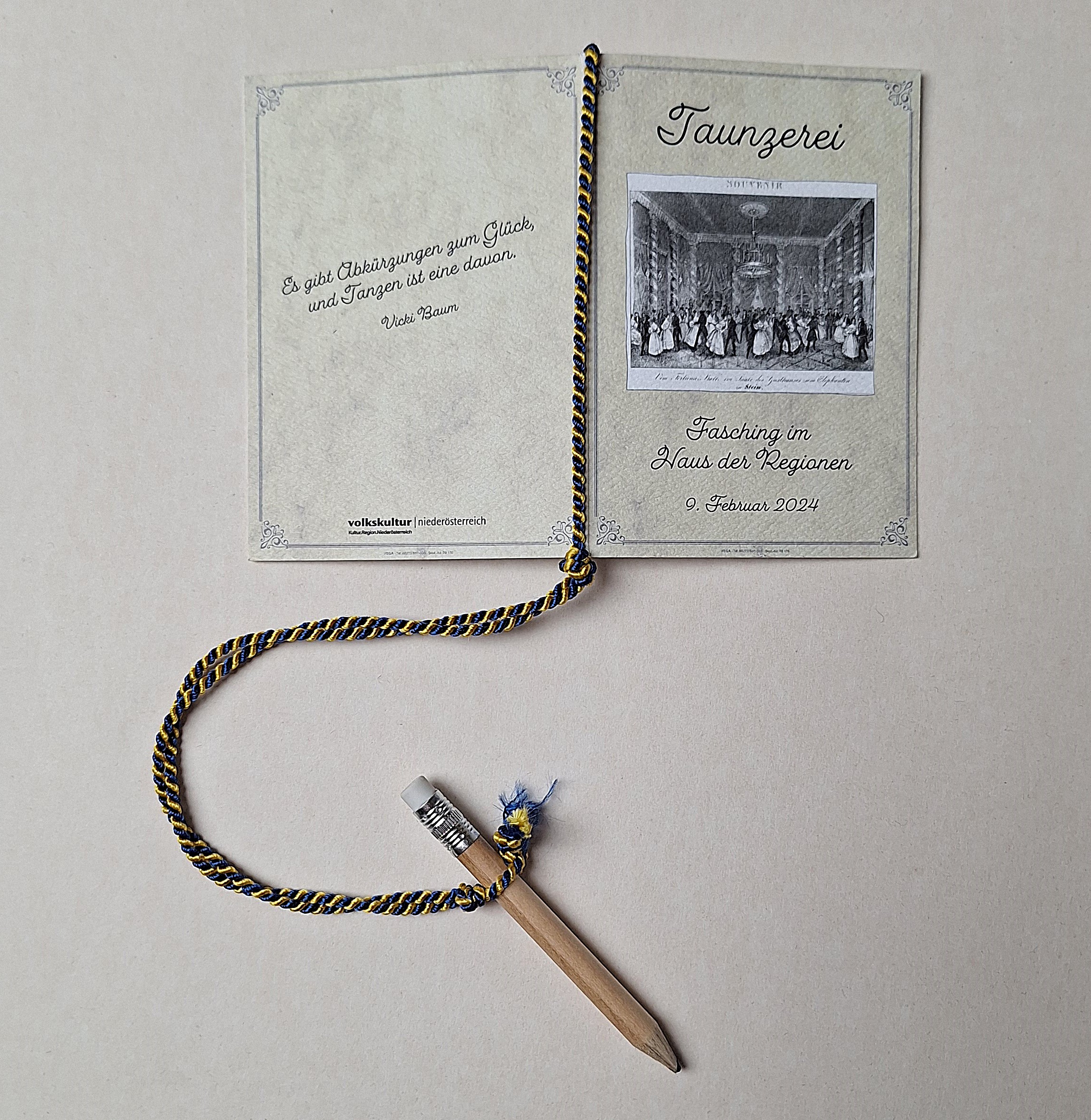

Auch hier bekamen Damen beim Einlass eine Damenspende und eine Tanzkarte. Oft war beides dem Thema des Abends oder dem Motto der gastgebenden Gesellschaft entsprechend gestaltet. Ein Beispiel dafür sind die Tanzkarte und Damenspende des k. k. Postballs im Wiener Colosseum am 12. Februar 1900.

Es ist dies ein kleines Heftchen samt Bleistift und daran sind mit einer Kordeln befestigt, einerseits ein Haken zum Anbringen an der Kleidung der Dame und andererseits ein Miniaturposthorn.

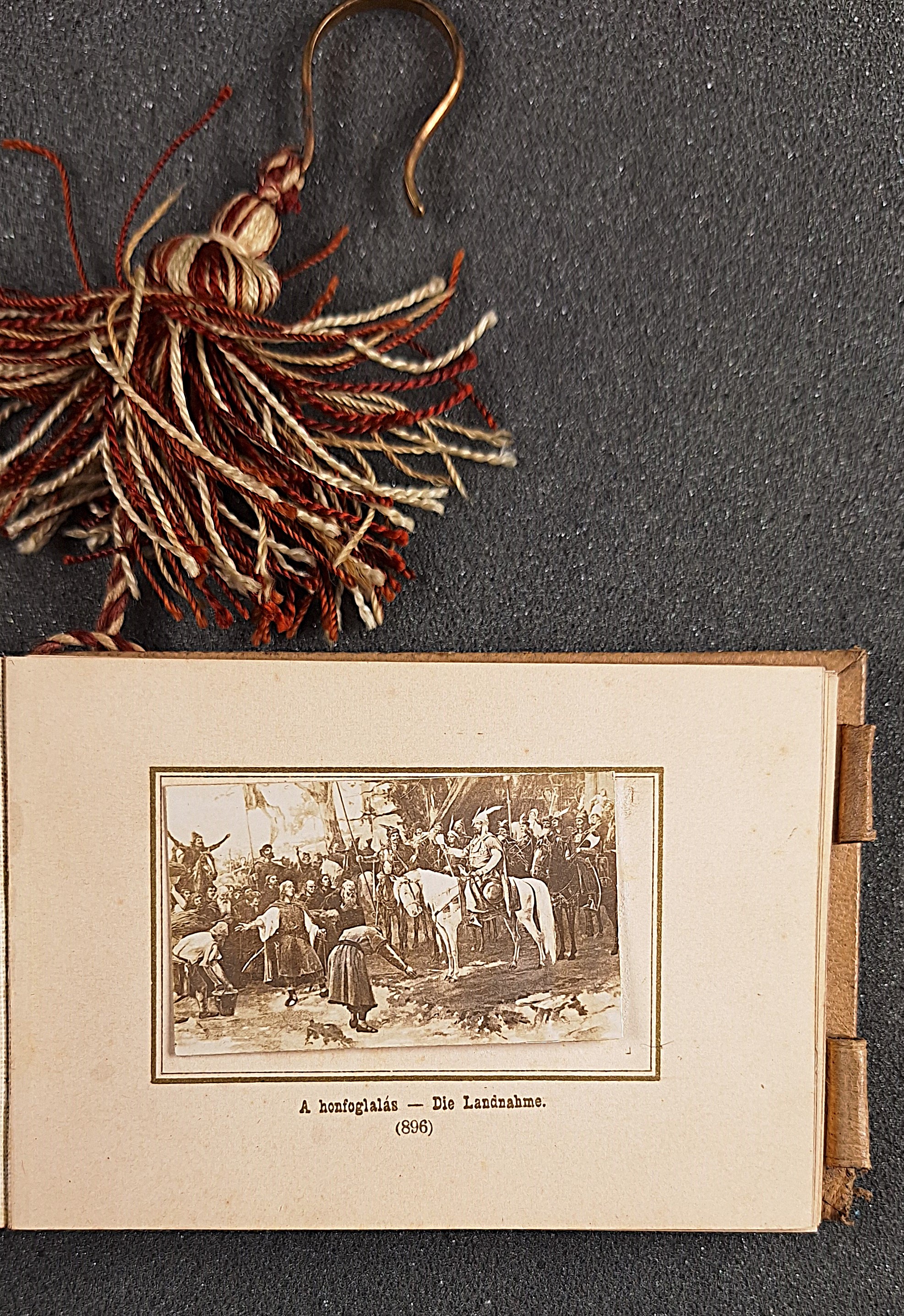

Anders die Tanzkarte des Magyar Balles, hier ist die Damenspende ein Lesezeichen mit einer Darstellung des Kaisers Franz Joseph I.

Der Umschlag der Tanzkarte ist kunstvoll gearbeitet und in den Innenseiten sind, neben den Tänzen des Abends, auch Bildtafeln mit den wichtigsten Ereignissen der österreichisch-ungarischen Geschichte.

Einige Tanzkarten findet man auch hier im DIP-Katalog des Museumsmanagement Niederösterreich: www.noemuseen.at/dipkatalognoemuseen

Aber es gibt auch eine Kombination aus Tanzkarte und Damenspende: den Tanzfächer zum Beschriften zum Beispiel. Auf den einzelnen Blättern des Fächers war sogar noch Platz, um der Herzdame ein nettes Gedicht oder einen Spruch zu hinterlassen.

Ungefähr bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs waren solche Tanzkarten in Verwendung. Im Laufe der Jahre haben sich die Gepflogenheiten aber gewandelt. Heute ist es zum Beispiel auch kaum vorstellbar, dass der Wiener Walzer in seiner Anfangszeit als äußerst unschicklich galt, da sich Tänzerin und Tänzer so nah kamen. Davor galt es einen gewissen Abstand einzuhalten, und sich beispielsweise beim Menuett nur an den Handgelenken zu berühren. Es ist wohl der schwungvollen Musik der beiden „Walzerkönige“ Johann Strauss (Vater) und Johann Strauss (Sohn) zu verdanken, dass sich der Walzer heute noch großer Beliebtheit erfreut. Ein Erfolg, der Johann Strauss (Sohn) auch noch 2025 anlässlich seines 200. Geburtstags sicherlich gefreut hätte.

Nach den Weltkriegen, als endlich wieder getanzt wurde, blieb von der Kombination Damenspende/ Tanzkarte lediglich die Damenspende über. Damals wie heute sind dabei der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt.

Wer nun Lust bekommen, hat, sich in eine Tanzkarte einzuschreiben und dabei schon jemand Bestimmtes im Auge hat, der lädt diese/diesen am besten zur Taunzerei im Haus der Regionen am 28. Februar 2025 ein.

Denn im Sinne der Gleichberechtigung können sich Herren bei Damen und Frauen bei Männern in die Tanzkarte einschreiben. Auf jeden Fall ist es eine einzigartige Gelegenheit, diese Tradition aufleben zu lassen.

Karten hier erhältlich